Dall’Ottocento ai

giorni nostri, l’industria della lavorazione del riso ha subito radicali

trasformazioni, che riguardano soprattutto aspetti tecnici e logistici.

Come già detto, inizialmente la lavorazione del riso era svolta a livello

strettamente locale: in quasi tutti i paesi esisteva almeno un molino

che serviva, oltre che alla macinazione della meliga, anche alla

brillatura del riso, ossia quell’operazione che consiste nell’eliminare

l’involucro naturale dal chicco.

I molini erano costituiti da grandi ruote a pale di legno poste su un corso

d’acqua in un punto in cui vi fosse un "salto", cioè un dislivello

sufficiente per far girare la ruota. Mediante un sistema d’ingranaggi il

moto delle pale faceva ruotare una macina superiore che girava sopra una

inferiore fissa.

Ruota a pale di un mulino

Palestro - Mulino vecchio

Una figura tipica

dell’epoca era quella del pilatore (chiamato anche "Pilù" o

"Pilota"). I pilatori erano i Maestri delle "pile", chiamate

anche "piste", fabbriche nelle quali fino alla metà dell'Ottocento il riso

veniva lavorato (in francese: pilè, ossia scortecciato, pulito) mediante una

o più batterie di cilindri entro i quali un pestello (in francese: pilon)

ritmicamente s'alzava e si abbassava prima scortecciandolo, poi sgrezzandolo.

In pratica il riso doveva essere posto in una serie di mortai e colpito

da pestelli di legno che però non dovevano arrivare fin sul fondo per non

schiacciare i chicchi: era solo la percussione e lo sfregarsi del riso

contro le pareti del mortaio che lo liberava dalla buccia.

Le pile sorgevano tra le risaie, in riva ai canali o sugli argini. Qui, il

Maestro ed i suoi aiutanti trascorrevano la campagna della pilatura, da metà

settembre al giorno di Sant'Antonio Abate, a metà gennaio.

Ancor oggi i capi fabbrica nelle raffinerie di riso sono chiamati "Capi

Pila", e "Pilatori" son detti gli specialisti della linea di lavorazione a

bianco.

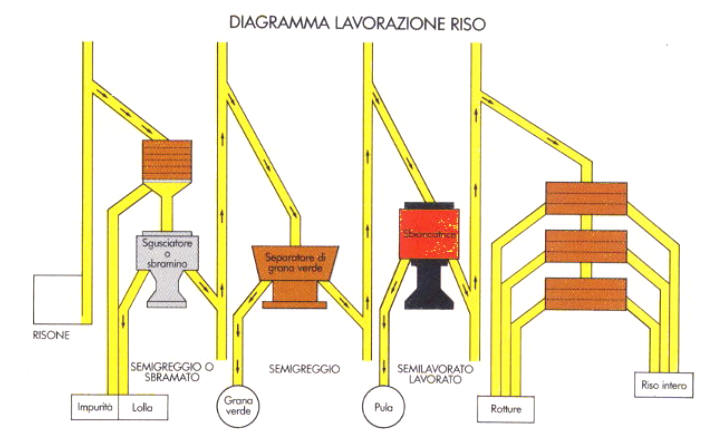

Le varie fasi di

lavorazione del riso, che prima erano eseguite nei singoli poderi, dalla

fine dell’’800 iniziarono ad essere realizzate in stabilimenti di più grandi

dimensioni e maggiormente attrezzati: le riserie.

Le industrie cominciarono ad acquisire una fisionomia tecnica verso il 1870

– 1875, conseguendo con il perfezionamento dei macchinari i vantaggi di una

maggiore resa e di una migliore presentazione del prodotto.

I grandi impianti sorsero dapprima vicino ai porti per poter lavorare sia il

risone italiano che quello estero (ad esempio la ditta Frugone e Preve

impiantò il primo stabilimento a Genova), successivamente si diffusero nelle

zone di coltura del riso e nel Vercellese in particolare.

Dalla consultazione di documenti risalenti al 1889, si rileva che all’epoca,

nel territorio di Vercelli, esistevano almeno sei grandi riserie, di

carattere industriale o agricolo-industriale, che, utilizzando una forza

motrice di 205 cavalli dinamici, potevano produrre oltre 115.000 quintali di

riso lavorato l’anno. Il prodotto finito era destinato specialmente al

mercato estero.

Fino alla seconda guerra mondiale esistevano comunque due categorie distinte di esercizi di lavorazione del riso:

- Le pilerie industriali, meglio note come riserie

- Le pilerie agricole che svolgevano lavorazioni dirette al consumo familiare utilizzando per lo più energia idraulica.

Nell’albo degli impianti

del 1935 tenuto dall’Ente Nazionale Risi, nelle province di Vercelli ed

Alessandria, si contano 138 pilerie industriali e 49 pilerie agricole.

Attualmente, per ciò che riguarda le numerose aziende che operano nel settore risicolo, si può effettuare la seguente distinzione:

![]() pilerie

agricole:

mantengono sostanzialmente le caratteristiche di un tempo; esse svolgono

un’attività saltuaria e stagionale, che utilizza mezzi prettamente manuali.

Il prodotto agricolo viene lavorato sul posto e venduto sfuso (sotto forma

di “riso integrale” o “naturale”) ad un numero limitato di acquirenti al

minuto. Negli ultimi anni queste lavorazioni sono state rivalutate per

un’attenzione accresciuta verso tutto ciò che è biologico e genuino.

pilerie

agricole:

mantengono sostanzialmente le caratteristiche di un tempo; esse svolgono

un’attività saltuaria e stagionale, che utilizza mezzi prettamente manuali.

Il prodotto agricolo viene lavorato sul posto e venduto sfuso (sotto forma

di “riso integrale” o “naturale”) ad un numero limitato di acquirenti al

minuto. Negli ultimi anni queste lavorazioni sono state rivalutate per

un’attenzione accresciuta verso tutto ciò che è biologico e genuino.

![]() piccole

riserie: si

tratta di aziende quasi sempre a conduzione familiare e che comprendono

poche unità produttive. Sono dotate di una scarsa produttività; per questo,

si rivolgono ad un limitato numero di negozi al dettaglio oppure effettuano

lavorazioni conto terzi, senza operare direttamente nel mercato di sbocco.

piccole

riserie: si

tratta di aziende quasi sempre a conduzione familiare e che comprendono

poche unità produttive. Sono dotate di una scarsa produttività; per questo,

si rivolgono ad un limitato numero di negozi al dettaglio oppure effettuano

lavorazioni conto terzi, senza operare direttamente nel mercato di sbocco.

![]() aziende di

piccole dimensioni:

sono tecnologicamente piuttosto avanzate; ciò le rende operative anche sul

mercato estero. Sono stanziate sul territorio nazionale nelle aree in cui la

concorrenza è meno agguerrita, mentre per la copertura all’intero territorio

si avvalgono della distribuzione capillare di aziende alimentari, a cui

trasferiscono parte della produzione.

aziende di

piccole dimensioni:

sono tecnologicamente piuttosto avanzate; ciò le rende operative anche sul

mercato estero. Sono stanziate sul territorio nazionale nelle aree in cui la

concorrenza è meno agguerrita, mentre per la copertura all’intero territorio

si avvalgono della distribuzione capillare di aziende alimentari, a cui

trasferiscono parte della produzione.

Possono attuare due tipi

di lavorazione:

- lavorazione

normale o tradizionale

-

parboilizzazione, procedure idrotermica che garantisce la tenuta in cottura

del prodotto

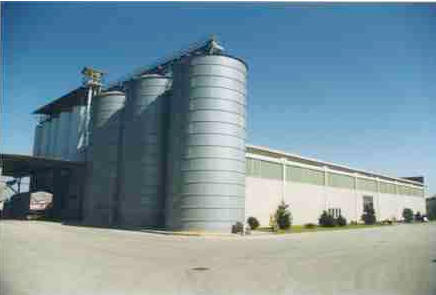

![]() imprese di

grandi dimensioni:

dispongono di impianti tecnologicamente simili a quelli delle medie imprese,

ma, grazie ad un sistema organizzativo molto efficace, sono in grado di

raggiungere vari segmenti di mercato. Il raggiungimento di buoni margini di

guadagno è dovuto all’ampia varietà di prodotti che offrono e ai notevoli

investimenti pubblicitari.

imprese di

grandi dimensioni:

dispongono di impianti tecnologicamente simili a quelli delle medie imprese,

ma, grazie ad un sistema organizzativo molto efficace, sono in grado di

raggiungere vari segmenti di mercato. Il raggiungimento di buoni margini di

guadagno è dovuto all’ampia varietà di prodotti che offrono e ai notevoli

investimenti pubblicitari.

Tali aziende sono spesso legate attraverso rapporti di partecipazione con

altre imprese di distribuzione, di confezionamento o di commercializzazione.