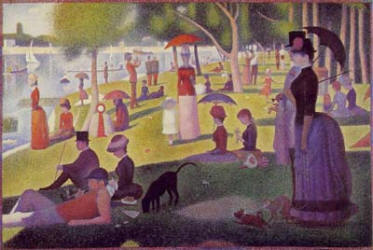

Seurat, Una domenica a la Grande Jatte

Monet, Le boulevard del Capucins

La poesia

decadente.

Il poeta romantico era portato a vivere in prima persona la vicenda storica

del suo popolo, ad interpretarla con la sua poesia e a spronare all'azione

con i suoi versi. ERA INTEGRATO NELLA SOCIETA'. Perciò la sua voce era

ascoltata all'interno della nazione e del pubblico dei suoi fruitori: egli

era un modello di vita e di arte o, secondo un'immagine ampiamente

sfruttata, un vate (profeta - profeta dei destini della storia e della

società).

Il poeta, nella seconda metà

dell'Ottocento, invece vive ed opera isolato. Non è integrato nel suo tempo.

La sua arte non interpreta più valori ampiamente

condivisi ( ad esempio

nella rivendicazione dello spirito di libertà dei popoli ). La poesia è

piuttosto testimonianza di drammi e tensioni individuali, date dal contrasto

con una società in via di ampia trasformazione ( industrializzazione ) che non

è più preparata ad accogliere i suoi ideali ( Baudelaire, Rimbaud ), oppure da traumi

profondi che la parola poetica evidenzia simbolicamente, più che rimarginare

( Pascoli ).

La poesia e l'arte diventano attività privilegiate, del tutto autonome dal

vivere civile e pratico, superiori e più adatte a rendere l'autenticità dei

singoli. Esse sono oggetto di interesse esclusivo per un pubblico più

ridotto, ma anche motivato specificatamente a cogliere il messaggio

artistico, non sempre immediato e facile da condividere.

Verso la seconda metà dell''800 emergono dunque nuove caratteristiche

all'interno del genere poetico. Tali caratteristiche sono ricollegabili alla

nuova temperie culturale che prende il nome di Decadentismo.

Da una parte emergono atteggiamenti ribelli ed innovativi sul piano

espressivo del linguaggio delle arti in genere. Gradualmente dalla lenta crisi del realismo ( che conoscerà comunque una seconda fortuna nel Naturalismo e nel Verismo ) emerge una diversa

prospettiva di approccio alla realtà, fatta di accordi intuitivi e fortemente

soggettivi con il mondo esterno esterno.

Emergono nuove

tecniche espressive ( secondo una parabola che va

dall'Impressionismo al Simbolismo, fino alle

soluzioni novecentesche delle avanguardie, interpreti del fenomeno artistico nella società

industriale avanzata e nella società di massa ). Il vasto movimento

culturale di riferimento a tali trasformazioni delle tendenze del gusto

artistico, che connota l'intera Europa negli ultimi decenni dell'800, va

sotto il nome di Decadentismo.

Tale definizione fa riferimento ad una generale atmosfera di

crisi, che svuota di certezza

ideale e scientifica tutte le forme di pensiero, che descrivono o

decodificano analiticamente la realtà sociale e storica. Emergono di contro

forme connotanti di

rappresentazione soggettiva e sintetica del mondo.

La dimensione percettiva e sensitiva vengono potenziate, aprendo vere e proprie teorizzazioni sui modi e sulle forme del sentire, del ricordare, del

richiamare plurime suggestioni anche di carattere inconscio.

I modi di questa nuova immersione nel reale

avviano all'abbandono della decifrazione e della denotazione.

Le nuove graduali scelte espressive,

privilegiano sempre più frequentemente i simboli. La poesia offre

un'immagine diversa della realtà attraverso una rete di

analogie che si

interpongono tra il reale e il

mondo delle immagini poetiche. La poesia presenta un uso molto frequente di

similitudini, metafore, sinestesie,

onomatopee.

Si vogliono privilegiare nella poesia musicalità, ricerca esasperata del

vago e dell'indistinto, del misterioso e dell'indecifrabile in un gioco spesso criptico di riferimenti

tra significanti e significati.

Esponenti di questa nuova poesia sono i poeti francesi Baudelaire, Rimbaud, Merimée, Verlaine e gli italiani Pascoli e D'Annunzio. I Fiori del male ( 1857 ) di Baudelaire sono la prima opera ad inaugurare una poetica assimilabile al simbolismo.

Lo sviluppo del linguaggio delle arti ed il lento abbandono del realismo

E' bene anche accennare allo sviluppo graduale dei nuovi linguaggi delle arti

figurative, che va di pari passo con lo sviluppo delle poetiche

decadenti.

L’impressionismo è un

movimento pittorico francese che nasce intorno al 1860 a Parigi. Ha ancora

legami con il realismo, in quanto come questo si interessa ancora alla

rappresentazione della realtà

quotidiana. Ma, rispetto al realismo, non ne condivide più l’impegno

ideologico o politico e soprattutto non ha come priorità la decifrazione

esatta e puntuale dei quadri urbani e una loro precisa caratterizzazione

sociale ( Courbet, Daumier ).

L’impressionismo aprirà le porte a tutta l’arte contemporanea. La sua grande

rivoluzione è soprattutto tecnica.

Monet, Impressione sole nascente, 1872

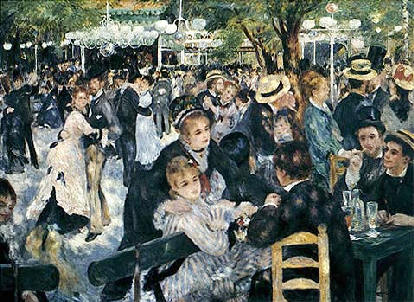

Auguste

Renoir, Bal au Moulin de la Galette, 1876

La tecnica impressionista nasce dalla scelta di

rappresentare solo e soltanto la

realtà sensibile. Evita qualsiasi riferimento alla costruzione ideale

della realtà, per occuparsi solo

dei fenomeni ottici della visione.

E per far ciò cerca di riprodurre la sensazione ottica con la maggior

fedeltà possibile.

Dal punto di vista della poetica l’impressionismo sembra

indifferente ai soggetti. In

realtà, proprio perché può rendere piacevole qualsiasi cosa rappresenti,

l’impressionismo divenne lo stile

della dolce vita parigina di quegli anni. Non c’è,

nell’impressionismo, alcuna romantica evasione verso mondi idilliaci, sia

rurali sia mitici; c’è invece una volontà dichiarata di

calarsi interamente nella realtà

urbana di quegli anni per evidenziarne tutti i lati positivi e

piacevoli. Ed anche le rappresentazioni paesaggistiche o rurali portano il segno della bellezza e

del progresso della civiltà. Sono paesaggi visti con occhi da cittadini.

I protagonisti dell’impressionismo furono soprattutto pittori

francesi. Tra essi, il più impressionista di tutti, fu Claude Monet. Gli altri

grandi protagonisti furono: Auguste

Renoir, Alfred Sisley, Camille Pissarro e, seppure con qualche

originalità, Edgar Degas. Un

posto separato lo occupano, tra la schiera dei pittori definiti

impressionisti, Edouard Manet,

che fu in realtà il precursore del movimento, e Paul Cézanne, la cui opera è

quella che per prima supera l’impressionismo degli inizi.

Punti fondamentali per seguire le specificità dell’impressionismo sono:

-

il problema della luce e del colore;

-

la pittura en plain air;

-

l'esaltazione dell’attimo fuggente;

-

i soggetti urbani.

Le rivoluzioni tecniche sul colore e sulla luce

La grande specificità del linguaggio pittorico impressionista sta soprattutto nell’uso del colore e della luce. Il colore e la luce sono gli elementi principali della visione: l’occhio umano percepisce inizialmente la luce e i colori, dopo di che, attraverso la sua capacità di elaborazione cerebrale distingue le forme e lo spazio in cui sono collocate. La maggior parte della esperienza pittorica occidentale, tranne alcune eccezioni, si è sempre basata sulla rappresentazione delle forme e dello spazio.

Il colore che percepiamo dagli oggetti è luce riflessa dagli oggetti stessi. I colori posti su una tela agiscono sempre operando una sintesi sottrattiva: più i colori si mischiano e si sovrappongono, meno luce riflette il quadro. L’intento degli impressionisti è proprio evitare al minimo la perdita di luce riflessa, così da dare alle loro tele la stessa intensità visiva che si ottiene da una percezione diretta della realtà.

Per far ciò adottano le seguenti tecniche:

-

utilizzano solo colori puri;

-

non diluiscono i colori per realizzare il chiaro-scuro, che nelle loro tele è del tutto assente;

-

per esaltare la sensazione luminosa accostano colori complementari;

-

non usano mai il nero;

-

anche le ombre sono colorate.

I soggetti urbani

Sul piano dei soggetti l’impressionismo si presenta con un’altra notevole caratteristica: quella di rappresentare principalmente gli spazi urbani. E lo fa con una evidente esaltazione della gradevolezza della vita in città. Questo atteggiamento è una novità decisa. Fino a questo momento la città era stata vista come qualcosa di malefico e di infernale. Soprattutto dopo lo sviluppo della Rivoluzione Industriale, i fenomeni di urbanesimo avevano deteriorato gli ambienti cittadini. La nascita delle industrie avevano congestionato le città. Erano sorti i primi effetti dell’inquinamento. I centri storici si erano affollati di immigrati dalle campagne, le periferie sorgevano come baraccopoli senza alcuna qualità estetica ed igienica. Le città erano dunque viste come entità malsane. L’impressionismo è il primo movimento pittorico che ha un atteggiamento positivo nei confronti della città. E di una città in particolare: Parigi. La capitale francese, sul finire dell’Ottocento è, sempre più, la città più importante e gaudente d’Europa. In essa si raccolgono i maggiori intellettuali ed artisti, ci sono i maggiori teatri e locali di spettacolo, si trovano le cose più eleganti e alla moda, si possono godere di tutti i maggiori divertimenti del tempo.

Tutto questo fa da sfondo alla pittura degli

impressionisti, e ne fornisce molto del suo fascino. I luoghi raffigurati,

nei quadri impressionisti, diventano tutti seducenti: le strade, i viali, le

piazze, i bar, gli stabilimenti balneari lungo la Senna, i teatri (da

ricordare soprattutto le ballerine di Degas), persino le stazioni,

come nel famoso quadro di Monet

raffigurante «La Gare Saint-Lazare».

Van Gogh, Notte stellata

Munch, Il grido

Anche il linguaggio dell'espressionismo ( Van Gogh e Munch ad esempio ) è

interessante da esaminare come momento importante dell'abbandono del

realismo. In questo caso il colore ha una funzione deformante, intensamente connotante dello stato

d'animo dell'artista. E' intuitivo come la pratica del linguaggio poetico

sia da considerarsi un corrispettivo linguistico a tali pratiche espressive.