I Pensieri sull'imitazione delle opere dei Greci - Il bello ideale

I Pensieri del 1755

contengono tutta l'estetica del critico d'arte tedesco

Johann

Joachim

Winckelmann,

che più tardi l'artista applicherà nella Storia dell'arte

nell'antichità. Secondo Winckeìmann,

l'arte muove dalla

contemplazione della

bella natura;

ma questo è

soltanto il punto di partenza: il momento decisivo della creazione è

quando l'intelletto

esprime, nell'opera che viene nascendo, l'idea, cioè un bello

ideale che non esiste in natura, ma è il risultato di un'operazione

dell'artista che riunisce in un soggetto solo gli sparsi elementi di

bellezza esistenti nelle diverse individualità reali.

Non solo: il bello

ideale è l'espressione di un concetto,

un pensiero tradotto in

immagine,

un messaggio di armonia, di

nobile semplicità e

quieta grandezza.

Infatti "in

Grecia l'artista e il filosofo appaiono uniti in una stessa persona".

-

I conoscitori e gl'imitatori delle opere greche trovano in questi capolavori non solo il più bell'aspetto della natura, ma anche più della natura, cioè certe bellezze ideali di essa, che, come insegna un antico commentatore di Platone sono composte di figure create soltanto nell'intelletto.

-

L'imitazione del bello della natura o si attiene ad un solo modello o è data dalle osservazioni fatte su vari modelli riunite in un soggetto solo. Nel primo caso si fa una copia somigliante, un ritratto: è il modo che conduce alle forme ed alle figure olandesi. Nel secondo caso invece si prende la via del bello universale e delle immagini ideali di questo bello; ed è questa la via che presero i Greci.

-

Ma la differenza fra i Greci e noi sta in questo: che i Greci riuscirono a creare queste immagini. anche se non ispirate da corpi belli, per mezzo della continua occasione che avevano di osservare il bello della natura: la quale, invece, a noi non si mostra tutti i giorni e raramente si mostra come l'artista la vorrebbe.

-

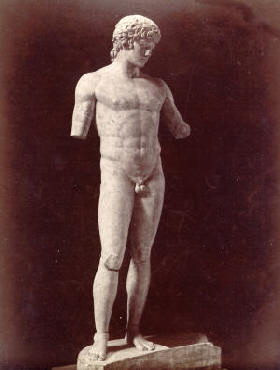

La natura non produrrà facilmente un corpo così perfetto come quello dell'Antinoo Admirando, e non sarà possibile formarsi un'idea che superi le proporzioni più che umane di una bella divinità come l'Apollo del Vaticano : in questa statua si presenta ai nostri occhi quanto natura, spirito ed arte hanno saputo creare.

Apollo del Belvedere

Antinoo

-

Io credo che l'imitazione di questi due modelli potrebbe insegnare il modo più celere per diventar maestro, poiché nell'uno essa ci mostra riunito tutto ciò che è sparso nell'intera natura, nell'altro fin dove la più bella natura, con ardire ma anche con saggezza, può superare se stessa. Tale imitazione insegnerà a pensare e ad immaginare con sicurezza, giacché si troverà fissato in questi modelli l'ultimo limite del bello umano e del bello divino.

-

Con la parola «panneggio» s'intende tutto quello che l'arte insegna sui rivestimenti che coprono le nudità delle figure e sulle pieghe di essi. Questa scienza costituisce, dopo la “bella natura” e dopo il “nobile contorno”, il terzo pregio delle opere antiche.

-

Però si deve riconoscere che alcuni grandi artisti, principalmente pittori di epoche moderne, in qualche caso si sono allontanati, senza svantaggio per la natura e per la verità, dalla maniera usata comunemente dai maestri greci nel vestire le figure. Il panneggio greco è lavorato generalmente con stoffe sottili e bagnate che quindi aderiscono strettamente alla pelle ed al corpo lasciando vedere il nudo, come tutti gli artisti sanno. L'intero vestito della donna greca era di stoffa sottilissima e perciò veniva chiamato peplon, ossia velo.

Vittoria che scioglie il

sandalo, Tempio di Athena Nike, Atene

Botticelli, La

primavera, particolare della danza delle Grazie

-

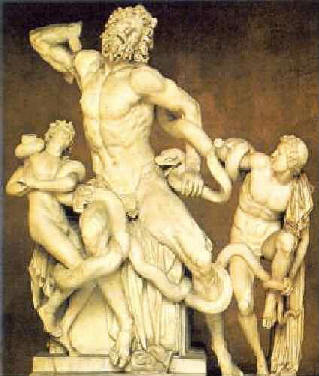

Infine, la generale e principale caratteristica dei capolavori greci è una nobile semplicità e una quieta grandezza, sia nella posizione che nell'espressione. Come la profondità del mare che resta sempre immobile per quanto agitata ne sia la superficie, l'espressione delle figure greche, per quanto agitate da passioni, mostra sempre un'anima grande e posata. Quest'anima, nonostante le più atroci sofferenze, si palesa nel volto del Laocoonte, e non nel volto solo. Il dolore che si mostra in ogni muscolo e in ogni tendine del corpo e che al solo guardare il ventre convulsamente contratto, senza badare né al viso né ad altre parti, quasi crediamo di sentire noi stessi, questo dolore, dico, non si esprime affatto con segni di rabbia nel volto o nell'atteggiamento. Il Laocoonte non grida orribilmente come nel canto di Virgilio: il modo con cui la bocca è aperta, non lo permette; piuttosto ne può uscire un sospiro angoscioso e oppresso come lo descrive Sadoleto. Il dolore del corpo e la grandezza dell'anima" sono distribuiti con eguale misura per tutto il corpo e sembrano tenersi in equilibrio. Laocoonte soffre; ma soffre come il Filottete di Sofocle: il suo patire ci tocca il cuore, ma noi desidereremmo poter sopportare il dolore come quest'uomo sublime lo sopporta.

Il gruppo del Laocoonte ( copia dell'originale di età ellenistica )

-

L'espressione di un'anima così elevata oltrepassa di molto le forme della bella natura: l'artista doveva sentire nel suo intimo la potenza spirituale che egli trasmise nel suo marmo. In Grecia l'artista e il filosofo appaiono uniti in una stessa persona. La saggezza porgeva la mano all'arte e infondeva nelle figure anime superiori al comune livello.

-

Più tranquilla è la posizione dei corpo e più è in grado di esprimere il vero carattere dell'anima: in tutte le posizioni che troppo si allontanano da quella del riposo, l'anima, non si trova nel suo stato normale, ma in uno stato di costrizione e di violenza. L'anima si fa più facilmente conoscere ed è più caratteristica nelle forti passioni, ma grande e nobile è solo in stato d'armonia, cioè di riposo.

A. Canova, Paolaina

Borghese Venere vincitrice