La villa rustica romana ed

altomedioevale

La villa qui riprodotta è stata costruita in Gallia

in tempi diversi tra il I e il IV secolo d. C. A sinistra un portico a emiciclo

precede l'entrata e ospita un piccolo santuario, al centro un grande cortile (

m. 26 x 22 ) con colonnato su cui si aprono gli appartamenti, in alto le terme

ed il ninfeo. Questa è solo la dimora signorile. Tutto l'insieme della villa si

estendeva su 4 ettari con circa 200 locali di abitazione. Le proprietà che

facevano capo a questa villa erano di circa 1500 ettari, in cui lavoravano non

meno di 500 persone.

Illustrazione tratta da M. Vegetti, Storia delle società antiche, Vol 2,

Zanichelli, 1981

La villa dei ricchi latifondisti

romani testimonia nella stessa grandiosità la crisi delle città nel tardo

impero. Essa raggruppa intorno

all’abitazione del proprietario le lavorazioni artigianali e gli spazi per la

conservazione e la lavorazione dei prodotti agricoli.

Presenta una parte residenziale (abitazione del

proprietario) e una parte produttiva (alloggio della manodopera, impianti

di produzione e magazzini). Il proprietario vi risiedeva abbastanza

stabilmente, mentre la conduzione era affidata a un fattore che faceva

lavorare degli schiavi. Nella villa rustica vi erano

due

corti (cortes): una interna e un’altra esterna.

| A- corte |

| B- cucina |

| C- forno |

| D- apodyterium |

| E- tepidarium |

| F- caldarium |

| G- gabinetto |

| H- stalla |

| J- stanza di deposito per strumenti rustici |

|

K-L- cubicula |

|

M- passaggio |

|

N- stanza da pranzo |

|

O- stanza per il pane |

|

P- stanza del torchio del vino |

|

Q- corridoi |

|

R- cella vinaria |

|

S- fienile |

| T- aia |

| V- cubicula |

| W- stanza per un torchio |

| X- stanza con molino a mano |

| Y- frantoio |

| Z- stanza per la pressa |

In ognuna c’era una vasca (piscina):

quella della corte interna serviva per dissetare gli animali; l’altra, per

alcune operazioni agricole (lasciare a mollo cuoio, lupini, ecc.). Attorno alla prima delle due

corti sorgevano le costruzioni in muratura che erano la parte caratteristica

della villa rustica : la parte della fattoria dove abitavano i servi. Il centro della villa era

rappresentato dalla cucina (culina), che non era il luogo adibito

alla preparazione dei pasti, ma rappresentava uno spazio di riunioni e di

lavoro.

Vicino alla cucina c’erano le

stanze da bagno per i servi, la cantina, le stalle per i buoi (bulina),

per i cavalli (equilia) e, se vi era posto, anche il pollaio.

Lontani dalla cucina c’erano i

granai (granaria), i seccatoi (correa) e le stanze

in cui era conservata la frutta (oporithecae).

I magazzini più esposti al

rischio d’incendio potevano costituire un edificio (villa fructuaria)

completamente separato dall’intero complesso.

A ridosso della villa rustica

c’era l’aia, vicino a cui sorgevano alcuni capannoni, come la rimessa dei carri

agricoli(plaustra) o il nubiliarum, un luogo in cui

riporre provvisoriamente il grano in caso di forti piogge.

Non si conoscono le abitazioni

dei servi, però è certo che esistevano delle stanze da letto (celle

familiares), l’ergastulum, una specie di prigione in cui

gli schiavi aspettavano i lavori duri e il valetudinarium per gli

schiavi ammalati.

In assenza della villa urbana,

le stanze migliori erano riservate al padrone.

Le domus cultae ( moderne aziende agricole ) nascono nel

VIII secolo e rappresentano la struttura del nascente Stato della Chiesa: la

situazione creatasi nel Mediterraneo rendeva difficoltosi gli scambi commerciali

e le importazioni di materie prime, perciò i pontefici furono costretti

ad incentivare l’agricoltura nei territori dei loro domini.

Il primo impulso in questa direzione era stato dato da Gregorio Magno, ma a partire dalla metà dell’VIII, con papa Adriano I, si diffusero in tutta la campagna romana. Attraverso una ricca documentazione, siamo informati sulla struttura e sul funzionamento di una domus culta, quella di Capracorum, posta sul sito di un’antica villa romana presso Veio, nel Lazio settentrionale che era stata lasciata in eredità alla Chiesa, a cui si aggiunsero altri terreni, che comprendevano fattorie, edifici, vigneti, olivi e mulini.

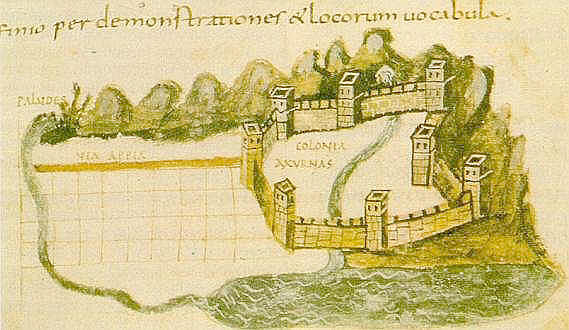

La domus culta di Capracore - Una villa fortificata

del Lazio meridionale. Miniatura dal Corpus agrimensorum del sec. IX -

Roma Biblioteca Apostolica Vaticana - Illustrazione tratta da M. Vegetti, Storia

delle società antiche, Vol 2, Zanichelli, 1981

All’interno della domus cultae

si producevano cereali, vini e ortaggi che erano inviati a Roma ed erano

destinati al sostentamento delle opere di carità: con questi prodotti si

nutrivano circa 100 persone al giorno.

Tali strutture furono raccordate tra loro e con

la città attraverso una rete stradale efficiente, che

consentiva il trasporto delle derrate a Roma in tempi assai rapidi. Con il tempo assunsero un

significato politico e amministrativo, oltre che economico:in ognuna vennero

costruite chiese, oratori e vi si insediarono piccole comunità di membri del

clero che, oltre ad occuparsi della produzione, costituivano dei punti di

riferimento per l’amministrazione, svolgendo una funzione di controllo nei

confronti delle famiglie nobiliari e delle grandi abbazie, che erano gli altri

proprietari terrieri dell’epoca.